一、治理的兴起与国家治理指数

1989年世界银行在《撒哈拉以南:从危机到可持续发展》(Sub-Saharan Africa: From Crisis To Sustainable Growth )的报告中率先提出了“治理危机”的概念。治理研究的发展带来了关于治理的理论和实践内涵的扩展,而在此过程中其概念界定却产生越来越多的争议,以至于成为“学术迷雾”,造成了对治理的操作化和构建经验性治理理论的困境。世界银行将治理定义为:“国家权力运作的传统和制度。包括:(1)政府被选举产生、监督和更替的过程;(2)政府有效地制定和实施正当政策的能力;(3)以及对管理公民和国家间经济社会互动的机构的尊重。”根据这一定义,世界银行开发出“世界治理指数”(Worldwide Governance Indicat-ors,WGI)体系,包含六个测量维度:(1)表达与问责(Voice and Accountability):公民在政府选举中的参与程度,以及言论自由、结社自由和新闻自由;(2)政治稳定与非暴力(Political Stability and Absen-ce of Violence):政治稳定、政治暴力和恐怖主义的程度;(3)政府效率(Government Effective-ness):政府公共服务质量、政策制定和实施能力,以及兑现政策承诺的可信度;(4)监管质量(Regulatory Quality):政府制定和实施许可、促进私人部门发展的政策法规的能力;(5)法治(Rule of Law):行为者对社会规则的信心和遵守规则的程度,包括产权保护、司法和犯罪暴力等;(6)控制腐败(Control of Corruption):公权力谋取个人私利的程度,包括各种形式的腐败行为。WGI体系在考察和评估国家治理水平时,同时参考了多样性的指标和数据来源,充分利用了现有的数量众多的非聚合性治理指标,强调不同类型数据(主要指主观性指标和客观性指标、专家评分和个体调查)之间的互补性,采用综合聚类方法形成聚合性治理指数。

WGI聚合性治理指数为我们全面测量并综合比较各国治理水平提供了数据支持。本文运用主成分分析方法对WGI六个维度的数据进行因子分析,计算得到一个综合考察国家治理水平的国家治理指数。2015年世界各个国家或地区国家治理水平差异显著,区间为-2.37到2.06。其中治理水平的第一梯队主要是欧洲国家,以及欧洲以外的美国、加拿大、新西兰和澳大利亚等西方国家,北欧国家和新西兰表现出最高的国家治理水平;东亚地区,主要是日本、韩国等国家和地区,也是国家治理水平较高的地区;国家治理水平最低的国家主要集中于非洲和中东地区;广大的亚洲和拉丁美洲发展中国家则处于国家治理的中间地带。

世界银行的“世界治理指数”提倡一种社会中心主义治理模式,是典型的西方学术传统和政治实践的产物,从以上分析结果来看,显然存在适用性问题。本文将从经济社会发展、政体类型和政治文化三个层面出发,比较不同国家和地区的治理水平,考察哪些类型的国家表现出高治理水平,实现了善治;哪些国家则表现出低治理水平,陷入治理危机;进而提出将治理视为“本质上争议的概念”,对世界银行的指数体系及其价值取向进行分析批评。

二、经济社会发展与国家治理水平

将经济发展与治理水平相联系源于诺斯及其倡导的“制度主义革命”。诺斯断言:“制度在社会中具有更为基础性的作用,它们是决定长期经济绩效的根本原因。”诺斯所理解的“制度”由三个基本部分构成:“正式的规则、非正式的约束(行为规范、管理和自我限定的行事准则)以及它们的实施特征(enforcement characteristics)”,而这些也正是治理理论所强调的传统规范和现行制度。此后,经济发展的实证研究也不断强化良好的国家治理水平对经济绩效的重要性。

与经济学家关注国家治理水平的经济效应不同,政治学家尝试探讨经济社会发展导致的治理变革,认为即使在治理水平较低的国家,从有效的经济改革和发展着手,进而促进自发的政府治理变革,这似乎比直接推进国家治理体系变革继而守望经济发展要现实一些。

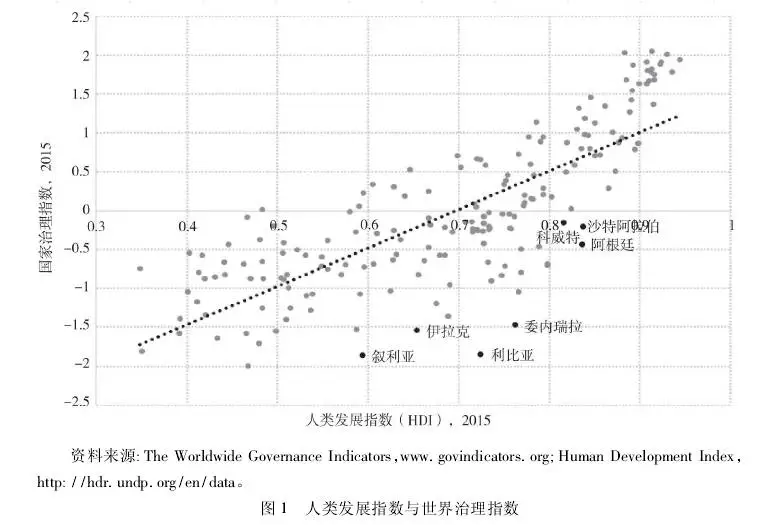

当然,确定因果机制需要厘清两个变量之间的反馈机制、自相关和路径依赖等问题,本文无意参与经济社会发展和国家治理水平孰因孰果的论争,仅仅着力于比较不同经济社会发展程度的国家和地区在治理水平上的差异。在测量经济社会发展的指标上,本文采用联合国开发计划署(UNDP)发布的“人类发展指数(Human Development Index,HDI )”。 HDI是对预期寿命指数、教育指数和收入指数三方面的综合,全面反映了一个国家或地区的经济社会发展状况。人类发展指数(2015)与世界治理指数(2015)的散点图(图1)反映了一个国家或地区的社会经济发展及其治理水平的高度正相关性。具体而言,低人类发展水平(HDI值小于0.550)国家或地区的治理水平也明显偏低,在世界治理指数的综合得分上均低于0;而极高人类发展水平(HDI值大于等于0.800)国家或地区则表现出极高的治理水平。

三、民主政体与国家治理水平

民主本身就是治理题中应有之义。相较于经济社会发展与国家治理水平之间确定的线性相关,民主政体与国家治理水平之间的关系则还存在争论。在理论上,民主政体通过竞争性选举的民意授权等一系列制度安排,能够实现民众与政府的良性互动,保障符合民众需求的政策输出和公共服务,理应表现出比威权政体更加优良的治理水平,然而经验证据展现的残酷现实却不尽然。

蒙蒂诺拉(Montinola)和杰克曼(Jackman)通过跨国比较呈现了民主水平与腐败程度之间显著的U形非线性关系:腐败控制最好的是完全民主国家,而威权国家的腐败水平则又略低于部分民主国家。宋(Sung)的研究则指出三次函数的S形曲线才能更好地拟合从威权国家、部分民主国家到完全民主国家的政治腐败水平的变化。相较于蒙蒂诺拉和杰克曼对较少样本的截面数据分析,贝克(Back)和汉德尼尔斯(Hadenius)利用更大数据集进行时间序列分析,结果显示了民主制度与行政能力(admini-strative capacity)之间的J形曲线模型:在低民主化国家,民主制度对行政能力产生消极影响;而在高民主化国家,民主制度则产生显著的积极影响。基弗(Keefer)和弗拉伊库(Vlaicu)进而提供了一个微观机制帮助我们理解和检验民主政体和国家治理之间的非线性关系。不同于以往研究以民主发展水平作为关键自变量,基弗和弗拉伊库主张区分不同民主实践经历的国家,认为新兴民主国家的治理绩效往往低于成熟民主国家。这是因为在成熟民主国家中,政治家依赖提供公共政策和公共服务兑现选前承诺来建立政治声誉,继而在此后的政治选举中胜出;而在新兴民主国家,由于缺乏民主实践经历和历史积淀,政治家更可能依赖于资助人(patrons)而非公众,其结果是政治家倾向于提供庇护政策而非公共政策,这就导致了政治腐败和治理低效。

无论是U形、S形,还是J形模型,也不论区分民主发展水平还是民主实践经历,既有文献大致得出相似的结论,即完全民主国家的治理水平最高,威权国家其次,部分民主国家的治理水平最低。但需要指出的是,过往研究中的民主绩效仅仅指向国家治理的特定维度(政治腐败或行政能力),因此还有必要考察政体类型与国家治理总体水平之间的关系。在测量民主政体上,研究者普遍使用的是“自由之家(Freedom House)”和“政体(Polity IV Project)”的数据,而本文采用“政府质量(Quality of Government)”数据中综合“自由之家”和“政体”得分估算的平均政体得分,这一平均得分相较于其两个构成来源具有更好的效度和信度。考察民主政体对整体国家治理水平的影响,两者之间也呈现左低右高的U形非线性关系。即右侧的完全民主国家集中表现出最佳国家治理水平;左侧威权政体国家的治理水平次之,同时这些国家的治理表现更为离散,其中既有阿联酋、卡塔尔和阿曼这样的海湾石油富国表现出和完全民主国家几乎不相上下的治理水平,也存在苏丹、阿富汗等治理失败的国家;居于中间的部分民主国家的治理状况最令人担忧,但其中新加坡是个例外。在比较政治研究中,新加坡通常被视为国家治理极其成功的威权政体,近年来的政治发展越来越展现出自由、公平的竞争性选举,只是尚未实现政党轮替,因而被视为“混合型政体”中的“选举型威权政体(electoral authoritarianism)”,它的民主政体得分也和部分民主国家趋近。

如何理解民主政体与国家治理水平之间的非线性关系?除了上文提到的基弗和弗拉伊库关于不同民主国家中政治运作的微观机制以外,不少研究者也提供了“民主—治理”非线性关系的宏观解释。S形曲线模型的提出者宋认为,估计民主与腐败关系需要控制潜在经济变量的分层多项式回归模型(hierarchical polynomial regre-ssion),原生政治条件(initial poli-tical conditions)决定了政治民主化和政府改革的腐败控制效应。沙朗(Charron)和拉普恩特(Lapuente)提出关于治理的“供给—需求”函数进一步将“民主—治理”非线性关系的宏观解释理论化。供给函数方面,沙朗和拉普恩特延续了上述两个研究中的经济社会发展限制和民主制度激励的解释:在低发展水平国家,统治者倾向于提供短期效用的公共政策,包括公民急需的即时消费产品(goods of immediate consumption)和资助人要求的庇护政策;而在高发展水平国家,民主制度激励统治者致力于推进国家治理的中长期效用的公共政策。供给函数的这种差别和需求函数上的“未来折现率(future discount rate)”相关,即民众是否愿意牺牲短期效用追求中长期效用。从需求函数上看,驱动政府质量提升的需求来自于经济社会发展带来的社会偏好和价值观的变迁,国家治理水平某种程度上是社会主流价值观的结果。

四、政治文化与国家治理水平

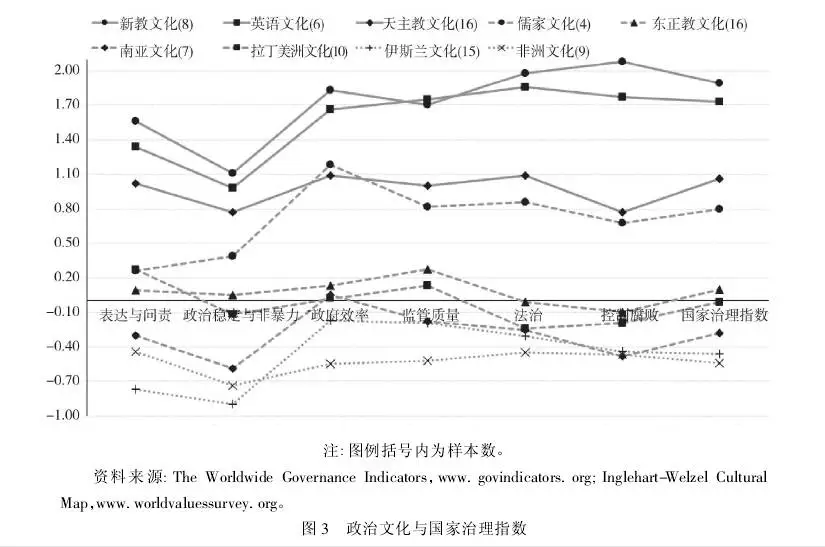

根据阿尔蒙德的观点,政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情。这种过去经历中形成的态度类型对当下和未来的政治行为有着重要的强制作用,影响政治行为者的行为选择以及他们政治需求的内容。早期关注政治文化与国家治理关系的研究主要集中于对社会资本的探讨,将社会资本视为善治的社会文化基础,其中最经典的文献是帕特南对意大利南北部制度绩效与公民传统的分析。帕特南认为,由社会信任、互惠规范和公民参与网络构成的社会资本深刻地影响着民主制度的治理绩效为了比较不同政治文化的国家或地区在国家治理水平上的差异,我们引入英格尔哈特和维尔泽在“世界文化地图”(Inglehart-Welzel Cultural Map)中的文化分类作为自变量。最新的“文化地图2015”根据“世界价值观调查(World Val-ues Survey)”第6波(2010—2014)数据绘制,将调查国家划分为“新教文化(Protestant Europe)”、“英语文化(English Speak-ing)”、“天主教文化(Catholic Eur-ope )”、“儒家文化(Confucian)”、“东正教文化(Ortho-dox)”、“南亚文化(South Asia )”、“拉丁美洲文化(Latin Ame-rica )”、“伊斯兰文化(Islamic)”以及“非洲文化(Subsaharan Africa)”等几大文化区域。不同文化区域在“世界治理指数”六个维度上的得分和综合的国家治理指数如图3所示。

我们可以看到,新教文化和英语文化国家的治理水平最高,其中尤其以北欧国家堪称国家治理的典范。同为欧洲文明的天主教文化在治理水平上的表现次之,尽管其中以希腊、意大利、西班牙和葡萄牙为代表的南欧国家在近年来陷入了因主权债务带来的治理危机。非西方文明中,东亚儒家文化的治理水平最高,在政府绩效和总体治理指数上都接近甚至超越天主教文化的欧洲国家。其他非西方文明的国家治理水平则令人担忧,其中伊斯兰文化和非洲文化的国家更是普遍处于治理失败的境况。

当然,英格尔哈特和维尔泽的“文化地图”不仅仅是对文化区域的简单类型学划分,文化分类背后蕴藏着两个维度的差异:“传统权威(traditional auth-ority)”与“世俗—理性权威(secular rational authority)”,以及“生存价值观(survival values)”与“自我表现价值观(self-expression values)”。同时,社会主流价值观的变迁被视为从“物质主义(materialism)”到“后物质主义(post-materialism)”转型的人类文化发展时序。

从物质主义和后物质主义的文化转型视角重新审视文化地图与国家治理指数会有更有意义的发现。位于人类文化发展时序两端的分别是世俗—理性权威和自我表现价值观的新教文化与传统权威和生存价值观的伊斯兰和非洲文化。在新教文化中,作为供给方的非人格化(超越宗教、家族、阶级、派系和利益集团的自主性)、有效的现代国家和作为需求方的自由表达、积极参与的公民社会共同造就了良好的国家治理。在伊斯兰和非洲文化中,传统权威带来的是政教合一(伊斯兰文化)和庇护主义(非洲文化)的政治体系,民众的价值需求倾向于安全、秩序和经济增长,这些都使得其治理水平提升举步维艰。位于文化地图另一条对角线两端的分别是世俗—理性权威和生存价值观的儒家文化与传统权威和自我表现价值观的拉丁美洲文化。在儒家文化中,与世俗—理性权威相对应的强大的现代国家带来了良好的政府绩效,但自我表现价值观的缺失则直观地反映在与自由表达和政治参与相关的“表达与问责”这一项得分严重偏低。拉丁美洲文化的治理表现则正好相反,自我表现价值观反映为相对较好的“表达与问责”,但与传统权威相关的庇护主义政治体系则导致了政府效能的低下和腐败盛行,受限于此,民主制度的治理效应也就无法充分展现。

总体而言,政治文化透过社会价值偏好深刻影响着现代国家的非人格化程度和普通民众政治需求的内容,进而塑造国家治理的不同模式,这也再一次回应了沙朗和拉普恩特关于治理提升的供给—需求函数理论。

五、作为“本质上争议的概念”的治理

世界银行和联合国等国际组织发布国家治理相关的指数和报告,其目的不仅在于考察和评估世界各国的治理水平,还在于提供善治的典范、敦促各个国家或地区改善和提高国家治理水平。然而,世界治理指数的评估体系也面临着研究者在方法论和技术层面的批评。考夫曼将这些批评性意见大致归纳为几大类:首先是指标的跨国可比较性问题;其次是个体调查和其他数据源所存在的样本选择(抽样偏差)问题;再次是数据源的透明性问题和聚合性指标的效度问题。尽管世界银行一直宣称世界治理指数是国家治理的有效测量体系,但有学者认为,在更深层次的理论假设层面,由于缺乏根本的治理理论、统一的概念界定和系统的假设验证,国家治理水平难以在有效共识中实现同一化测量。世界银行将世界治理指数演化为具有道德立场的学术工具,嵌入较多的规范性政策偏好指标,内含隐匿的价值判断和偏见,作为典型的西方学术传统和政治行政实践的产物,其能否应用于或推广到非西方发展中国家也面临着适用性问题。

针对世界治理指数的方法论和技术层面批评,本文主张保持对世界治理指数背后内嵌的治理概念和理论的自觉和反思,引入“本质上可争议的概念”对治理理论和概念进行剖析和审视。这里,需要区分“本质上可争议的概念”和“竞争性概念”这两个名称相近的术语。后者指向对同一社会现象进行描述或解释时,构成相互竞争关系的高度相关易混淆使用的概念。根据概念提出者加利(Gallie)的观点,所谓“本质上争议的概念”指的是因外延模糊而拥有多重不同用法的概念,而这些不同用法都有充分的理论论据支持且得到概念使用者的承认。本质上争议的概念兼具防御性和进攻性,对概念的某种用法的辩护包含着对其他用法的排斥;具有内在复杂性和多重描述性,是开放、相互认可和发展的竞争;此外,还具有评价性并提供范本。治理正是这样典型的本质上争议的概念。

研究者从不同知识背景和研究视角提出了治理的概念界定和理论阐述,治理理论便呈现类型的多样化演进和争鸣。不同类型的治理理论对治理的目标、重点、核心要素,以及政府、市场和公民社会在其中的作用都有不同的阐发,都在包容共存的态势下求索国家治理能力和效能提升的路径。同时,治理并非仅仅是科学和描述的术语,它也是一个评价性概念。治理研究的一个核心动机来自于治理本身的积极规范效价(positive normative valance),即认可善治是国家治理有价值的成就(valued achievement),进而提供一个值得追求的治理范本。世界银行的治理理论和世界治理指数所提倡的治理范本是根深蒂固的守夜人国家和社会中心主义的治理模式,它主张通过一系列政府改革的政策工具在较短时间内实现国家治理的显著提升。然而,从本文对国家治理截面数据的国际比较来看,国家治理“达到北欧”水准显然不可能一蹴而就,它是一个涉及经济社会发展、政府体制改革和政治文化转型的系统性工程。早有学者批评世界银行实施的治理指数评估和政策推广是一种忽视发展条件和地区差异的虚假神话,认为有效政府最佳模式的单一善治版本不具有可操作性。

治理理论中还存在着社会中心(society-centric)之外的国家中心(state-centric)路径。如果说社会中心的治理理论强调政府通过伙伴关系把社会中其他行为者吸纳到公共事务的管理中来,那么国家中心的理论路径则仍然强调国家权力对这种伙伴关系的主导与规制作用。作为全球治理典范的北欧国家就都是大政府的福利国家,相反在治理失败的国家都普遍表现出国家衰弱。福山通过比较历史分析的纵向考察,指出在国家、法治和问责制的三要素上,有效国家的优先性是实现政治秩序的保障,正是国家建构的欠缺导致了当今部分发达国家和广大发展中国家的治理危机。在西方国家,希腊和意大利在成为选举民主政体之前,并没有发展出现代官僚体系,从而导致了基于恩惠的官僚制和基于庇护主义的政治系统,可谓埋下了治理失败的祸根;而德国早在民主化之前就进行了国家建构并发展出有效的官僚制,从而造就了如今高效廉洁的政府。在非西方国家,解释东亚经济发展和国家治理表现的关键也在于国家建构,东亚的经验可以概括为发展型国家主导的经济改革和增长先于民主转型的政府改革。发展中国家的国家治理“通往北欧之路”上或许应该设一个“东亚的中转站”。

可以说,世界银行的国家治理模式是对西方国家市场失效和国家失效背景下发展出来的公共事务治理的当前模式的概括,远非对其自身或人类历史经验的总结。因此,这种模式显然不能作为通用的万世良方,它仅仅是国家治理的一种社会中心的备选项。东亚发展经验则提出了另一种有竞争力的国家中心的治理模式。作为最重要的发展中国家,中国在近些年来结合自身经验形成了中国特色的国家治理实践和理论方案。经历了改革开放以来的高速经济社会发展后,党的十八届三中全会明确提出以“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标。华东政法大学政治学研究院突破西方国家长期主导的指数霸权和评价标准垄断,发布了可以视为国家中心主义治理理论视角下的国家治理指数。华政版的国家治理指数将基础、价值和可持续作为国家治理的三大支柱,其基础性指标包括设施、秩序和服务三个二级指标;价值性指标包括公开、公平和公正三个二级指标;持续性指标包括效率、环保和创新三个二级指标。该国家治理指数在各方面都还存在不足,在治理概念界定、价值取向阐述、数据来源选择、统计方法改进和指标体系优化上还可以有全面的提升。我们期待国家治理指数不仅仅成为中国特色的指数体系,而能成为基于不同的理论假设和价值取向,可以和社会中心的世界治理指数相竞争的指数体系,从而将治理发展的中国经验纳入世界学术话语体系。